每年的4~7月,是手足口病的高发季节,部分南方地区到了10~11月还会出现秋季小高峰。

宝宝得了手足口病,苦的不仅仅是孩子,看着孩子高烧、喉咙“溃疡”、食欲不振,家长们更是紧张和焦虑,谈“手足口”色变。

怎么做才能让孩子远离手足口病呢?这份防护手册请家长收好。

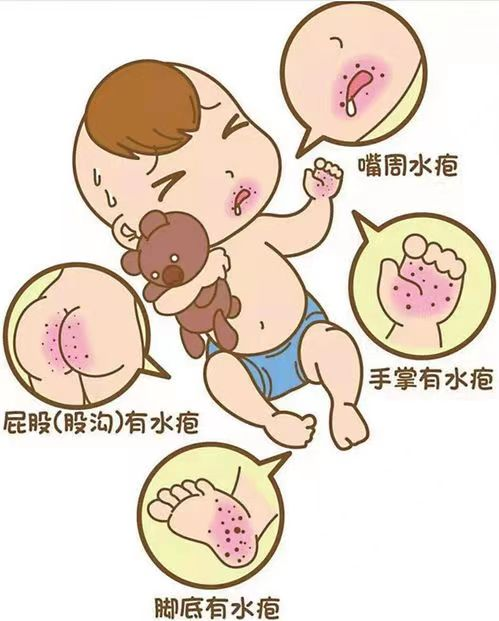

手足口病是由肠道病毒(以柯萨奇A组16(CoxA16)、肠道病毒71型(EV71)多见)感染引起的一种儿童常见传染病,以发热、口腔黏膜疱疹或溃疡、手、足、臀等部位皮肤出疹为主要特征,少数患者会出现严重的并发症,如脑炎、脑干脑炎、急性迟缓性麻痹、肺水肿、肺出血、心肺功能衰竭等。

手足口病在我国全年均有发生,每年报告病例数在百万例以上,给儿童生命健康带来严重威胁。

病情较轻,呈自限性,7~10天病程后可完全康复。

发病初期可伴有咳嗽、流涕、食欲不振、疲倦或咽喉痛。

发热1~2天后,在上颚、舌头、牙龈或口唇粘膜、颊粘膜等口腔部位出现疱疹,痛感明显。

多数患儿手、足同时出现丘疹或疱疹,皮疹通常不痛不痒(个别患儿会有痒感),其他部位如臀部、膝盖、肘部、躯干等也可能出现上述皮肤病变。

少数患者的病情会迅速恶化,表现为高热不退,累及脑部、肺部和心脏出现严重的并发症,如:脑炎、脑干脑炎、急性迟缓性痹、肺水肿、肺出血、心肺功能衰竭等。

重症病例多为EV-71感染所致。

临床需重点关注年龄<3岁、病程5天以内、EV-71感染三类人群。

密切接触是手足口病最主要的传播方式。通过接触病人的粪便、疱疹液、鼻咽分泌物、唾液或被病毒污染的手、毛巾、手绢、牙杯、玩具、食具、奶具以及床上用品、内衣等,都会引起感染;还可通过呼吸道飞沫、饮用或食入被病毒污染的水和食物传播。

患者发病后的一周内传染性最强。

肠道病毒71型灭活疫苗可用于6月龄~5岁儿童预防EV-71感染所致的手足口病,减少重症发生。基础免疫程序为2剂次,间隔1个月,鼓励在12月龄前完成接种。(小贴士:该疫苗属于二类疫苗,需自费接种。)

培养良好的个人卫生习惯是杜绝手足口病感染的重要方式。具体来说,要做到以下三点:

勤洗手——进食前、入厕后、处理呕吐物或更换尿布后应正确洗手;

少接触——不要与他人共用毛巾或个人物品,手足口病流行期间尽量避免带孩子到人群聚集的公共场所玩耍;

多消毒——经常清洁和消毒常接触的物品表面,如家具、玩具等。

1.宝宝得过一次手足口病,是不是以后就不会得了?

多种肠道病毒都能导致手足口病。得过一次手足口病的宝宝有可能因感染不同种病毒(或不同的血清型)而导致多次发病。

2.成人有可能会被生病的宝宝传染上手足口病吗?

一般成人即使感染了手足口病的病毒,在自身抵抗力强时也不会表现出症状。但当成人忙于照顾生病中的宝宝而疲劳过度,抵抗力低下时,也会有部分被宝宝传染上而发病,通常病情较轻、病程较短。但成人可作为传染源将病原体传播给其他儿童。【妇幼健康科普】

撰稿:儿科-杨鹏

核稿:儿科-陈勇

部分图片源于网络,如有侵权,请联系删除。